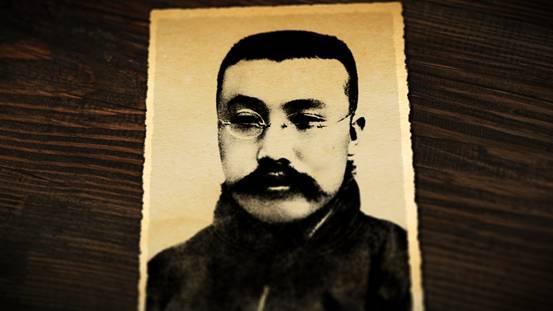

李大钊影像记忆:何去何从的中共一大

1921年7月23日,上海法租界的望志路的一栋小洋楼里,召开了中国共产党第一次全国代表大会。此时,包括他们在内,没有人想到,就是当晚的会议影响了近代中国的历史进程,毛泽东、董必武等人见证了这光辉的一幕。

然而,从留下的资料和后来的纪念画册中,我们发现,身为中国共产党创始人的李大钊与陈独秀,都没有出现在会议中。

皇牌大放送

明晚播出纪录片

《尊前谈笑人依旧——李大钊影像记忆》

珍贵历史影像

带你揭秘真实的李大钊

谁动了他的奶酪?

共产国际代表荷荷诺夫金的到访,搅动了李大钊的心绪,之前他从来没有想过,在中国创立一个共产党的设想。也不觉得自己就是这位缔造者的合适人选。但是在和这位俄国人的长谈中,那句“没有共产党,社会主义只是一句空话!”打动了他。一年以后,1921年7月23日,一个新的政党在中国诞生,此后的九十多年里,它将改变整个中国的命运,李大钊也正式开始了他职业革命者的生涯。如果说1920年,这位俄国来客让李大钊意识到在中国建立中国共产党的重要性,那么李大钊对马克思主义的研究和宣传,早就让他意识到中国革命的方向所在。

“南陈北李”自此拉开了大幕。

1920年2月10日的一个黎明,一辆带篷的骡车经过守门警卫的详细盘查后,从北京齐化门驶出。这辆骡车,赶车的“账房”先生是李大钊,车里坐着的“东家”模样的人是五四运动的总司令陈独秀,这是李大钊第二次帮陈独秀逃避北洋政府军警的追捕,凭着自己的乡音和轻车熟路,护送陈独秀前往天津,以便从那里乘火车赴上海。 随着骡车的离开,“南陈北李”相约建党,自此拉开了大幕。

揭秘“南陈北李”为何缺席一大

据同为中共早期领导人之一的罗章龙回忆:“时北方小组成员多在西城辟才胡同一个补习学校兼课,就在那里召开了一个小组会议,会上推选赴上海的人员。守常先生那时正忙于主持北大教师索薪工作,在场的同志因有工作不能分身……张国焘已在上海,乃推选张国焘、刘仁静二人出席。”而陈独秀也因其他事情没有出席。 “南陈北李”就这样错过了具有历史意义的建党日。但这丝毫没有影响李大钊,这位中国自五四运动以来新思想界的泰斗,成为中国共产主义运动最忠实、最努力和最有力的领袖。

李大钊—— 殚精竭虑的五四主将

1919年的巴黎和会,牵动着中国人的目光,李大钊便是其中之一,当“会议否决了中国代表提出的终止‘二十一条’的要求,并把德国在山东强占的一切权力全部让给日本”的消息传来时,他参与的《晨报》第一时间披露了此消息。李大钊接着在《每周评论》、《新青年》等杂志开辟专栏报道“山东问题”、“北京公民大行动”,一场运动在悄然涌动。5月1日,《晨报》上发表的一篇《五一节May Day杂感》中,李大钊第一次把“直接行动”公开提出,这似乎是一个战斗讯号,预示着一场革命风暴来袭。

1919年5月4日下午,北京13所大专学校3000余人在天安门前集会。随后举行示威游行,要求中国代表拒绝在合约上签字,游行中学生们受到了中国巡捕的阻拦。北洋政府出动武警镇压,并逮捕示威学生32人。

此时的李大钊是北京大学图书馆主任,为了营救被捕学生,他连夜在北大红楼图书馆和大家研究下一步的斗争方案。第二天的上午,北京各大专院校学生代表开始罢课,社会各界也纷纷举行罢市、罢工声援和支持学生的爱国行动。为了扩大这次爱国运动的影响,李大钊在《每周评论》上用大字标题“山东问题”报道了五四示威的全过程。运动得到更大范围的响应,各地学生纷纷来京声援,一时间李大钊的图书馆办公室成为了各地代表交流情况的集合地。在这场持续近两个月、不断升级的运动中,他参加了一系列的教职员联合会的活动,同参与运动中的各方人士保持着联系。针对变化及时研究确定斗争的方针策略。他还派很多进步青年组织的负责人到各大城市去,进一步发动和领导各地斗争。李大钊指导下的几个社团的领袖人物,如邓中夏、罗家伦、许德珩等都是这场运动的组织者。

李大钊“为什么洋人在中国横行霸道”

学堂里的李大钊,刻苦好学,他常常问老师,“为什么洋人在中国横行霸道”、“为什么穷人没饭吃、没衣穿”,这些答案老师也无从回答,由于当地的私塾先生水平有限,李耆年先后换了三家私塾。

13岁那年,李耆年无意中在听到黄玉堂老师讲太平天国的故事,他说“我长大了,一定要学洪秀全,推翻清朝皇帝”。他把自己的书斋命名为“筑声剑影楼”,立志于荆轲只身刺秦的壮怀激烈。

先天下之忧的李大钊

当时驻扎在昌黎火车站的两个日本士兵喝醉了酒,去寻衅闹事。遭到中国警察的制止。两个日本士兵就把这件事,向日本守备队队长野哲太郎进行了汇报。他立刻就带领着日本守备队的士兵,冲到了昌黎火车站,开枪打死了五名昌黎火车站的中国铁路警察。

目睹这一切的李大钊内心受到震惊,侵略者在自己的国土上横行霸道,双手沾满了鲜血。李大钊悲愤万分,他前往吊唁烈士,并写下了“愿中原健儿,勿忘此弥天之耻辱”。

实现他梦想的同事毛泽东

李大钊比毛泽东大4岁,在毛泽东身上,李大钊更为深刻地看到“新青年的创造能力”,每当李大钊引经据典,畅谈国是之时,毛泽东都是听得兴致勃勃。毛泽东后来在和斯诺谈话时怀着深厚的感情说:我在李大钊手下担任图书馆助理员的时候,曾经迅速地朝着马克思主义的方向发展。当时李大钊,对这位只有中等师范学历属员的登门请教,不仅是有问必答,还经常推荐新书。

而31年后,就是这位馆员,带着李大钊推荐的新书,帮他实现了他一生都在追求的宏愿。

位列第九的民意测试

李大钊的影响力在悄无声息中蔓延,他已经不再是当年那个“特批”进入北大的图书馆主任。1924年3月,北京大学举行25周年纪念活动,搞了一项民意测验,其中的一个问题是“你心目中,国内或世界大人物是哪几位?”统计的结果是李大钊在入选的9名“国内大人物”中列在第八位。可见他当时在北大师生中的影响力,而李大钊对北大的感情也可谓深厚,他在校庆演讲时说:“我个人心中没有一切,所有者唯北大耳”。

走向不同方向的李大钊与胡适

胡适与李大钊有很多相似之处:他们都是出身乡村,年龄相差不大,家境都还不错,都是留学回国,都有早年丧父的不幸经历,都是包办婚姻,而且,出身农家的妻子都比自己的年龄大。

并且,李大钊和胡适起初在在思想上和学术上,也有着许多观念上的相同。可是在历史的滚滚洪流中,一个成了中国共产主义运动的发起者和早期领袖,一个成了自由主义的宣传者和学术界舆论界瞩目的人物。他们终究走向了不同的方向。

相互欣赏的李大钊与孙中山

1922年,虽然已入秋,但夏季的余温还未退去, 李大钊专程来到上海,在香山路7号,敲响了孙中山的家门。李大钊代表中共中央向孙中山提出了国共合作的意见。此时孙中山正在为了和陈炯明的决裂而苦闷。李大钊带来的中国共产党的建议对在困难中的他来说,是莫大的安慰与帮助,也让他看到了希望。两人虽然年龄上相差甚多,却一见如故,经常是“畅谈不厌,几乎忘食”。在孙中山眼中,李大钊学识渊博、大智大勇思想深邃、脚踏实地,是个真正值得钦敬和信赖的革命同志。

相亲相爱的小脚夫人赵纫兰

很多人第一次见到赵纫兰,都不敢相信这个缠小脚、没有文化的农村妇女,竟然是李夫人。李大钊在北大任教前,假期回河北乐亭县老家度假,曾带着妻子到故乡的五峰山游玩,妻子的小脚爬山困难,他就扶着她上山,实在走不动了,他就背着妻子。他们在北京居住期间,常常有知名人士来家拜访李大钊,每当客人来时,李大钊总要把妻子请出来同客人见面。为对客人表示礼貌,他帮妻子换衣服,扣扣子,并细心地拉平衣服上的皱折。

《皇牌大放送》明晚播出

《尊前谈笑人依旧——李大钊影像记忆》

评论

发表评论