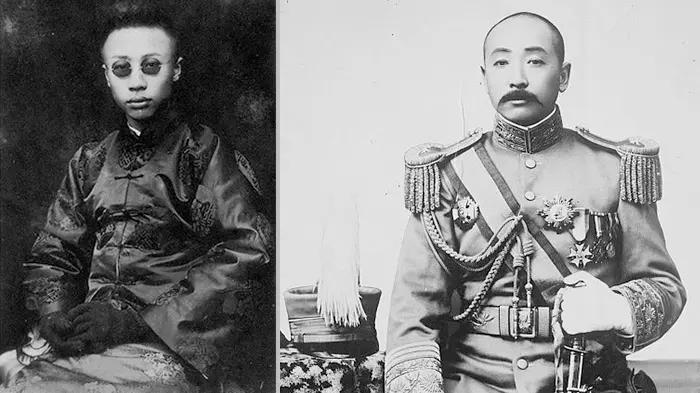

曾幾何時,他們一個是高高在上、說一不二的大清皇帝,一個是仰之鼻息、食其俸祿的小統領。事事無常,瞬息萬變,未及幾年,二人的地位發生翻天覆地的變化,一個一躍成為手握重兵、權傾四野的風雲人物,一個卻失去江山、僅剩下一個「末代皇帝」的空頭銜。他們就是中華民國陸海軍大元帥張作霖和末代皇帝溥儀。本應是兩個風馬牛不相及的人物,卻演繹了一段你來我往、相互利用的歷史短劇。

蒙龍恩,受封賞

早在張作霖千方百計接受清廷招撫起,便註定要與清廷皇室發生千絲萬縷的聯繫了。而且張作霖內心是應該感謝行將末路的清王朝的,儘管該政權已經岌岌可危,但卻讓出身低微的張作霖完成了他人生的一個重大轉折,從此平步青雲、扶搖直上。

接受招撫之後,張作霖便以清廷的忠實子民自居,先是剿胡匪,後是剿蒙匪,出生入死換取了清統治者的獎賞與重用。由此也有了他與剛剛登基的小皇帝溥儀的初次接軌。小皇帝溥儀賞賜張作霖頂戴花翎,並以總兵記名,擢升為洮南鎮守使。此外,溥儀還賞賜給張作霖龍袍一件,可見對其的肯定與重視。

辛亥革命之際,張作霖果斷決策,保衛清廷,鎮壓革命。心機頗重的張作霖此時並非真心維護那個他從未蒙面的年幼小皇帝,僅是將此作為他政治上崛起的一次有利契機。但此舉卻讓風雨飄搖中的清廷感激涕零,小皇帝也再次對這位忠實護主的勇士進行破格升賞,任命他為「關外練兵大臣」,並再次賞戴花翎。

一心熱衷於升發的張作霖,從未見過這麼大的封賞,不禁受寵若驚,馬上以「社稷之臣」的身份,聯合馮德麟、馬龍潭、吳俊升等三十三名武將,給當時任內閣總理的袁世凱拍電,表示要武裝勤王。其電文說:「革命軍釀成民亂,無視君主,徒逞其私利私憤,其行為殆與盜賊無異。朝廷只汲汲於大局之和平,雖有議和之議,但如斯缺乏誠意之和平,殊無講求之必要,吾人所可取之途徑,惟有武力而已。東三省與 大陸各省不同,軍隊部署既定,且勤王之心亦厚。勁旅數萬,一旦有命,即可取道山東南下,誓當剿滅革命軍,以區區微忠,盡瘁朝廷……」不知其時的小皇帝是否懂事,如已懂事,恐怕也會被張作霖的「耿耿忠心」所感動。

不僅如此,當直隸張環芝來電約張作霖帶兵進關「勤王」時,他「即電復允許,擬即自帶巡防隊數營赴直聯合各軍與民軍交戰」,只是由於趙爾巽認為他在「保全會甚孚眾望,恐一日離省人心浮動,故特挽留」,因而未能前往。否則,張作霖其時便有機會挺進關內!

但張作霖的出兵並不能挽腐朽的清廷於傾倒,歷史的車輪很快便進入了民國時期。

「隔岸觀火」,張作霖「借刀殺人」

溥儀雖退位了,但很多清室遺民不忍清廷走向終結,故一直積極地進行復辟活動。曾沐浴著「浩蕩皇恩」而爬上高官顯位的張勳便是清廷的堅守者。縱觀全國上下,張勳認為已升任為奉天省長的張作霖手握重兵,最主要是他曾深感張作霖對清廷的耿耿忠心,乃派人進行聯絡。張作霖欣然同意,並派代表副官長趙錫嘏參加了張勳在徐州召開的策劃復辟會議。由於在各省軍閥中,「尤以張作霖與皖省長倪嗣沖贊成最力」,其代表趙錫嘏於徐州也備受優待。

這時,張作霖的謀士袁金鎧為他出謀劃策:「馮德麟因你升為督軍,時有不平之色。莫若令其入京,暗中參加復辟,事成大帥不失戴詡之功,不成以馮當之,臥榻前免去他人酣睡,亦調虎離山之計也。」張作霖對袁金鎧的進言,「深以為然」。權衡利弊,不久前還舉雙手贊成的張作霖馬上轉為「高騎牆頭」,「暫行觀望」。

1917年6月7日,張勳以13省軍事同盟盟主身份,率「辮子軍」北上,敲響了復辟的鑼鼓,並於7月1日擁立溥儀為帝,重登寶座。頓時北京街頭又高懸起清代黃龍旗,不少人又披上假辮,袍褂加身。紫禁城內重新熱鬧起來,並大加封官許願,張作霖亦在其列:「任命執事為奉天巡撫,速向朝廷呈獻賀表,並用宣統年號。」

張勳這一逆歷史潮流而動的復辟醜劇上演後,立即引起全國的一片聲討。張勳走投無路,乃同王士珍、陳寶琛等人商討救急之策。他們一下就想起了奉天重兵在握的張作霖,於是馬上擬旨,封張作霖為東三省總督,命他火速進京勤王。幾天前還只授張作霖為奉天巡撫,如今用得上了,馬上以高官相誘。寫完上諭得加蓋皇上的「法天立道」御寶才能生效啊,偏偏印盒鑰匙在載灃手裡。陳寶琛下令:砸鎖取印。並命在北京參加復辟的奉軍旅長張海鵬火速出關送信,請張作霖派兵救駕。張海鵬受命後便「化裝從小路繞道熱河一帶逃回關外」。豈料,剛出京就被討逆軍截獲,聖旨離張作霖還遠著呢。

其實,即使聖旨如期送到,審時度勢的張作霖也不會再來救駕的。聰明如他,怎會擔著與全國人為敵的風險為處於逆勢的清廷張目。一見風頭不對,張作霖馬上命令其前往天津「觀望風色的代表趙錫嘏,晉謁段總理,」表示隨時「聽候總統吩咐。」段祺瑞聽了大喜:「不料張雨亭,他還贊成民國。」就這樣,張作霖搖身一變,又成了反對復辟的「進步人士」了。

在這場復辟醜劇中,溥儀下台,張勳出走。一直觀望的張作霖卻趁機扳倒馮德麟,驅逐孟恩遠,向著他東北王的寶座更近一步,成為一個大贏家。

暗中交往,引來復辟之說

復辟失敗後,紫禁城裡的小皇帝和他的忠臣們卻一刻也沒有停止復辟活動。吸取教訓,他們認識到:直接決定小朝廷的安危和前途禍福的,還是那些握有重兵的軍閥們。

於是,溥儀開始在眾多的軍閥中物色他的支持者,首先他就選擇了奉系軍閥首領、東三省巡閱使張作霖。張作霖之所以入選,其一,他是手中握有重兵的權勢人物;其二,他對清廷有著一種莫名的「尊崇」,屬可拉攏之人;其三,就在於他所統治的地區,是大清王朝的發祥之地,清王室在那裡還附有大批土地、皇產及莊園。對此,溥儀也曾承認說:「我記得這年(1919年)的下半年,紫禁城裡的小朝廷和老北洋系以外的軍人便有了較親密的交往。第一個對象是奉系的首領張作霖巡閱使。」

對徒有虛名的溥儀拋來的橄欖枝,此時已登上東北王寶座的張作霖並沒有無動於衷。他有自己的如意算盤:宣統皇帝雖然只剩下一個空名了,但其在滿蒙地區仍有一定的號召力和影響力。可以藉助他「宣統皇帝」的名號增加自己統治上的光彩,為進一步奪取滿蒙造勢。就這樣,兩個各有所圖的人開始了若即若離的交往。

1919年,紫禁城突然收到一筆巨款,溥儀的父親載灃打開一看,原來是奉天代售皇產莊園的款子。那時候紫禁城的開銷全靠民國政府的施捨,或偷偷盜賣文物國寶度日,現在意外地收一筆數目不小的錢,自然對「總策劃」張作霖感激不盡。隨後,由內務府選出兩件古物,一件是《御製題詠董邦達淡月寒林圖》畫軸,另一件是一對乾隆款的瓷瓶,用載灃的名義,派三品專差唐銘盛於10月前往奉天向張作霖面謝。來而不往非禮也,張作霖特派把兄弟張景惠攜帶禮物,隨唐銘盛赴京答謝。

正所謂沒有不透風的牆,兩人的交往很快為嗅覺靈敏的外文報紙所捕獲,於是在這一年的報導中諸如「張作霖正策劃恢復帝制,準備在即將到來的秋季,使那位年輕的皇帝在瀋陽重登皇位」等相關報導漸次出爐,一時間鬧得沸沸揚揚。9月9日,天津的《華北每日郵電》報,發了一篇題為《另一場復辟是否近在眼前?》的報導。到12月27日,《北京導報》更是直接披露:「最近幾天,在當地的各個階層中,尤其是在張作霖將軍手下的軍人中,盛傳一種傳聞,聲稱清朝的君主制度不久將在北京重新建立,以取代現存所謂的中國共和制政府……此次發起重建君主制的,是張作霖將軍。」對於這些報導,溥儀甚感興奮:「它使我從心底感到了欣喜,我從而也明白了為什麼奉軍首領對紫禁城那樣熱誠」。看到希望的溥儀更加緊了與張作霖的往來。

充當小皇帝的保護神

面對外界的傳聞,張作霖是置若罔聞,於次年的4月17日,再次托人給溥儀進呈了兩棵東北人參。

此外,張作霖還於危難之際充當小皇帝的「保護神」。1920年7月12日,直皖戰爭爆發。14日,張作霖就派人入宮向溥儀通報軍情,並一再聲明要「鞏衛皇室」,寬溥儀的心。此舉再次博得了小皇帝的好感。直奉戰勝,紫禁城內得知張作霖馬上要進京,異常興奮,馬上派出內務府大臣紹英前去迎接。當聽說張作霖要入紫禁城內給「聖上請安」,整個紫禁城都為之沸騰了。甚至為了迎接張作霖並給他準備賜品,溥儀的近親重臣們還特意到醇王府開了個小會,最後決定應加大對張作霖的賞賜力度,要在「一般品目之外,加上一口寶刀」,對張作霖的禮遇有加可見一斑。但事務繁忙的張作霖並沒有進見溥儀,這讓精心準備的紫禁城大為失望。

質問黎元洪,澄清復辟之說

奉系的各大將領與那些王公大臣們,也是打得火熱,他們常常在一起聚會、打牌、吃飯……甚至醇王府的總管張文治還和奉系將領、張作霖的把兄弟張景惠結拜兄弟。奉系將領張景惠、張宗昌還被授以紫禁城騎馬的殊榮。此前的復辟之說更是傳得滿城風雨。

1921年春,寓居天津英租界的前總統黎元洪,在寓所接待《字林西報》駐北京特派員記者甘露德,就時局問題發表了談話;事後,甘露德撰文發表於3月14日的《字林西報》上。文中指出:「據稱,復辟帝制的計劃已實行至這樣的程度,那位滿洲獨裁者(張作霖)在中國各地的軍界夥伴中的許多人都知道,在6月之前,一定會發生一場支持清帝的公眾示威活動。而且,這場示威在任何一天都可能爆發。」

之前的復辟之說並無根據,只是人們捕風捉影的猜測,所以張作霖也沒有放在心上,但這一次不同了。因為這一消息是出於前總統黎元洪之口,具有很大的權威性和煽動性。張作霖對黎元洪如此信口開河怒不可遏,馬上拍電質問黎元洪。已是江河末日的黎元洪,哪裡敢招惹這位日益顯赫的東北王啊,立即回電,矢口否認,「鄙人無此言論,詳情已於天津《益世報》登載,聲明無此事實。現將該報另信寄。希閱。」除此之外,張作霖還在北京、天津、上海等主要城市的各大報紙上發表聲明進行闢謠:「作霖以愛國為天職,凡有破壞我共和政體者,將挺身而擊之。」事實上,深諳政治的張作霖也不會逆歷史潮流而上,為無權無勢的落魄皇帝而丟了大好前途。

投桃報李,禮尚往來

但是該利用還得利用。因此,在復辟之說漸漸平息之後,張作霖還是不會拒絕與溥儀的往來的。而溥儀也仍將其視為重登帝位的希望所在,兩人之間來往不斷。

1922年3月,張作霖做壽,溥儀特備兩份厚禮送去。第一份是壽幛一軸、如意一柄、第二份是墨兩匣、硯兩方、宣統五彩瓷盤兩件、三鑲玉如意一柄、庫緞衣料四件。

1922年12月1日,溥儀與婉容舉行「大婚」盛典,張作霖馬上派人送去大洋一萬元「恭賀新禧」。

1923年初,張作霖嫁女,溥儀差人備了兩份厚禮:一份是給「張巡閱使」的,三鑲白玉如意成匣,大卷綺霞緞八端,綠繡喜字中堂成軸,綠繡紅緞喜聯成對;另一份給新娘的是:細繡喜字中堂一軸,細繡喜對一副,化妝品兩匣,衣料八件。

到了3月28日張作霖生辰,溥儀又送了一份大禮,並命人在大紅禮單上寫道:張總司令2月12日生辰,宣統皇帝致贈:福壽條一件、壽畫一軸、如意一柄、五彩瓷瓶一對、洋菸一匣、衣料四件。

隨著奉軍實力大增,溥儀感到張作霖已有雄霸關內的實力,乃於1924年張作霖壽辰之際,花了血本送了重禮:無量壽佛一尊、三鑲玉如意一柄、五彩九桃瓶一對、五彩雙象耳瓶一對、五彩小瓷盤一對、青玉大吉葫蘆小插屏一對、打簧洋鍾一對、洋菸一匣、紅雕漆圓盒一對、綺霞緞衣料八端。此外,溥儀還於一星期後補送「萬古英風」匾額一面,並福壽字及古玩等多件。數量之多、禮品之貴重,在溥儀的「送禮史」上恐怕也屬罕見。

密見莊士敦,圖謀恢復皇帝特權

1924年11月5日,馮玉祥發動北京政變,把溥儀攆出紫禁城,並把他軟禁在醇王府內。得知此消息的張作霖很是憤怒,並馬上進行斡旋。很快,駐守醇王府的國民軍日漸撤離,門禁放寬,醇王府又呈現出「一種暫時的小康狀態」。等到張作霖一進京,他立刻撤換王府的大門衛隊,解除監視,並派人慰問溥儀。

此次入京的張作霖,儼然是北京城內說一不二的人物。如果他願意幫助溥儀恢復皇帝尊號,返回清宮居住,按其權力來說不是沒有可能。所以東三省世榮等名流五十三人聯合致電張作霖,要求「恢復原有優待皇室條件,以昭大信而服中外之人心」。

11月26日,張作霖派密使約小皇帝身邊的紅人莊士敦與張文治到帥府一敘。莊士敦馬上與溥儀商量,張大帥有請,必有要事啊,哪有空手去的道理。溥儀想了想,讓莊士敦帶了兩樣東西交給張作霖:一張由溥儀親手簽名的照片,另一樣則是一隻鑲滿鑽石的黃玉戒指。但是張作霖只收了照片。張作霖熱情地接待了這兩位小朝廷來的客人。然後與莊士敦單獨密談了數小時。當莊士敦把皇上的禮物拿出來,送給張作霖時,張拿著那幀照片,端詳很久並沉思著。最後決定:收下照片,退回戒指。

莊士敦與張作霖的這次密談,帶給溥儀一個極大的利多消息:張作霖承諾將設法「幫助皇上並挽回殘局」,恢復皇帝的特權。但要特別小心,不要因此「引起共和派猜疑」,以免復辟君主制度之嫌。

得到張作霖承諾的溥儀馬上命羅振玉寫了一份《賜張作霖詔》:「奉軍入京,人心大定,威望所及,群邪斂跡。昨聞莊士敦述及厚意,備悉一切」。瀕臨絕境的溥儀「小朝廷」,由於張作霖的鼎力相救,不僅得以絕路逢生,而且重燃復辟之希望。

但是,沉浸在美夢當中的小皇帝很快發現,張作霖不過是「空言示好」,卻並無實際舉動。於是,溥儀潛往日本使館,這就是所謂的「真龍啟飛」事件。

得知溥儀出走的消息,張作霖大發雷霆:我已經主動向你示好,並承諾對你予以保護。在這種情況下,你悄悄跑到日本領事館,這不是信不過我張作霖嗎?

張作霖的這種不滿,在再次會見莊士敦時得以宣洩。莊士敦受到了與第一次拜訪時大相逕庭的待遇。站在莊士敦面前的張作霖,已經「不再是一位溫和、富於同情心、溫文爾雅的中國將領,而是一個傲慢、舉止粗魯、暴躁的滿洲土匪」。看到莊士敦進來,張作霖沒有任何客套話,「他一開口就因把皇上帶到使館區而對他大加斥責」。莊剛想解釋,張作霖就粗魯地打斷他的話並厲聲質問:「只要我張作霖在北京,難道還會在醇親王府發生損害皇帝的事情嗎?」

天津再見,張作霖幡然下跪

1925年2月後,溥儀轉居天津,住進日本租界地內的張園。從此,天津的張園,成為保皇復辟派的老窩。正如溥儀在《我的前半生中》所說:「我在天津的七年間,拉攏過一切我想拉攏的軍閥,他們都給過我或多或少的幻想。吳佩孚曾向我稱臣,張作霖向我磕過頭,段祺瑞主動地請我和他見過面。其中給過我幻想最大的,也是我拉攏最力,為時最長的則是奉系將領們。這是由張作霖向我磕頭開始的。」

溥儀到天津時,正值奉系打敗曹、吳占據天津,是奉系的鼎盛時期。志得意滿的張作霖再次聯繫溥儀,先是由奉系將領、直隸督辦李景林以地方官的身份拜訪了溥儀,以示友好;又派親信閻澤溥通過榮源(溥儀的岳父)給溥儀送了十萬元錢,以解其經濟拮据之苦,同時提出希望能在行館裡和溥儀見上一面。這一提議卻遭到迂腐的清廷遺老們的堅決反對:至高無上的皇帝那有屈尊去見一個民國將領之理?

沒想到張作霖鍥而不捨,第二天派閻澤溥親自登門約請,並說張作霖正在住所等著他呢。溥儀力排眾議,趁天黑之際前往曹家花園密見張作霖。

來到曹家花園,溥儀正往裡走之際,身著便裝的張作霖便快步迎了上來。雖然兩人素未謀面,但溥儀馬上認出了他。正在溥儀為用什麼樣的儀式對待這個民國大人物而犯難的時候,張作霖卻毫不遲疑地走到小皇帝的面前,趴在地上就磕了一個響頭,畢恭畢敬地問道:「皇上好!」溥儀做夢也沒想到張作霖能給他磕頭,受寵若驚之餘,趕緊彎腰扶起張作霖,連說:「上將軍好!」兩聲不協調的問候,道出了當時的滑稽。兩人肩並肩地步入客廳坐下,親熱地攀談起來。張作霖先是痛罵馮玉祥「逼宮」,說馮玉祥那是為了要拿宮中的寶物。而他是非常注意保護國寶文物的,他不但把奉天的宮殿保護得很好,而且把北京的一套四庫全書也要弄去,一體保護。溥儀對張誇獎一番,感謝他對祖宗宮廟山陵的費心保護。

話題一轉,張作霖就有些見怪地對溥儀直言說:皇上,你不該在我帶兵到了北京之後,還往日本使館裡跑,我是有足夠力量保護你的。溥儀忙解釋說:當時馮玉祥軍隊還在,我實是不得已才進日本使館的。聽溥儀這麼一說,張作霖馬上接道:「皇上要是樂意,到咱奉天去。住在宮殿裡,有我在,怎麼都行。」溥儀最愛聽這樣的話,他按捺不住自己內心的激動和興奮,「張上將軍真是太好了。」張作霖又表態說:皇上以後缺什麼,儘管吱聲。

談話結束,張作霖親自將溥儀送到門口。這時,他看見一個日本便衣警察正站在汽車旁邊,不用問,肯定是來監視溥儀的。張作霖乃故意大聲說道:「要是日本小鬼子欺侮了你,你就告訴我,我會治他們!」

溥儀作文字詩

1926年張作霖自任安國軍總司令後,北京故宮博物院派人取回藏於景山壽皇殿的數十軸清朝皇帝和皇后畫像等珍貴文物,溥儀就此事向安國軍總司令告了故宮博物院一狀,說他們鋸鎖闖宮搶劫大清列祖列宗的「聖容」。張作霖當即「嚴電」北京衛戍總司令於珍和北京警察總監陳興亞「拿辦」,繼而又派兵護送「聖容」安全運津,令溥儀十分感激。

張作霖雖然尊崇溥儀,但他最終是以利己為原則,不會甘心在「宣統皇帝」腳下稱臣。溥儀最終也看清了這一點,還寫了一段題為《張作霖記事一件》的文字遊戲:「張大元帥作霖祭天於天壇之祈年殿;大元帥行誓師典禮於天安門,宣告討伐共產軍;大元帥受各將領覲賀大典於太和殿;大元帥移蹕宮禁;大元帥升乾清宮御座受外國公使之入賀;大元帥以養心殿為行轅;大元帥受璽於文泰殿。」此後,溥儀已不把全部希望完全放在張作霖身上了,而以大量古玩和現款直接籠絡張作霖的部將,如張宗昌、許蘭洲、李景林、馬占山等人。

但張作霖畢竟對溥儀是有過幫助的,因而皇姑屯事件張作霖殞命身亡後,溥儀還特意派人送去「御筆挽幛」,以盡悼念之意。

《炎黃春秋》2011年第3期

评论

发表评论