“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌。有之,请自嗣同始!”

每次读到这句话都会泪崩。

历史上太多太多用别人的鲜血染红自己的官帽的政客了。。。。

谭公是愿意以自己的生命唤醒民众的真正革命者。他是所有理想主义者的偶像!

突然看到这个问题出现在时间线上,刚好可以用一篇之前的文章来回答:)

———————————————————————————————

几年前,我曾很长一段时间在用这样一句诗做QQ签名:“隔世金环弹指过,结空为色又俄空。”万殊流转,死生相值,看去固是十分凛肃,而这首诗的题目《似曾》,却也为这目无下尘的变幻增设了几分凄艳。

诗的作者是![]()

“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌。有之,请自嗣同始!”

每次读到这句话都会泪崩。

历史上太多太多用别人的鲜血染红自己的官帽的政客了。。。。

谭公是愿意以自己的生命唤醒民众的真正革命者。他是所有理想主义者的偶像!

突然看到这个问题出现在时间线上,刚好可以用一篇之前的文章来回答:)

———————————————————————————————

几年前,我曾很长一段时间在用这样一句诗做QQ签名:“隔世金环弹指过,结空为色又俄空。”万殊流转,死生相值,看去固是十分凛肃,而这首诗的题目《似曾》,却也为这目无下尘的变幻增设了几分凄艳。

诗的作者是谭嗣同,我以为是我国19世纪末被盛名掩误颇甚的一位诗人。谭诗镌凿顽艳,时称浏阳体,似脱乎定庵,却较定庵别有一派狂宕恣意在,绝非大多数人仅知却实系康梁修改的所谓“我自横刀向天笑”可约略涵括——而我,也是看到李敖的《北京法源寺》见到那一组“似曾”诗后,方才对这人物生了兴致。

谭嗣同身上是充满了矛盾的。

——他是宦门公子,却厌恶科举;激越亢快,却坚心学禅;他笃行纯孝,却最终致使父亲罢黜返乡;他推崇资本主义,认为“愈俭则愈陋”,却在家书中嘱托妻子“惟必须节俭,免得人说嫌话耳”;他认为应该冲决君权之网罗,却最终在营救光绪的过程中被捕——这一切矛盾,都令谭嗣同更具有一种戏剧性的魅力。

他是个不留余力的人,咽喉和剑尖,素来是同时递出的——为诗为事都是。我几年前看《莽苍苍斋》时每每奇怪,这种勇猛精进的态度本不该出现在世家公子身上。

富养的心灵往往有拒绝狼狈的能力,即使再清刚亢勇的人,灰心极处也难免有一条袖手看神州的退路,而谭却是生来带着一种镇定的决绝——还是后来细看他身世,我方才约略有些明白他。

谭嗣同虽然出身贵介,但少年时代过得却不算多么无忧虑。

他生长在北京城南懒眠胡同,后来稍大点搬到了浏阳会馆。父亲谭继洵仁和而没有主见,而日夕相见的母亲徐五缘则性情端肃,对他管教很严。

谭嗣同对母亲的评价是这样的:“先夫人性惠而肃,训不肖等谆谆然,自一步一趋至置身接物,无不委曲详尽。又喜道往时贫苦事,使知衣食之不易。居平正襟危坐,略不倾倚,或终日不一言笑;不肖等过失,折囊操笞不少假贷;故嗣同诵书,窃疑师说,以为父慈而母严也。御下整齐有法度,虽当时偶烦苦,积严惮之致,实阴纳之无过之地,以全所事。”

寥寥数笔间,一个刻板严格的妇人形象跃然纸上——或许是由于徐氏在谭继洵处得到的敬畏多于爱重,令她持家之时更难以对人放下姿态走下神龛。这样的母亲,是定不能容他像宝玉一样时常滚倒在怀里撒娇撒痴的,反而倒有些类似白飞飞之于阿飞,梅芳姑之于石破天,邀月之于花无缺,是母身父相的。在孩子应该被给予呵爱的时候,母亲的身份常年缺位,这往往会使子女感恩铭惠,却无所适从。

谭嗣同少年时和母亲的相处总可见相互角力的态度,如父子相处间常见的“弑父娶母”心理的畸形投射——他在《先妣徐夫人逸事状》中记录过这样一件事,说他七岁时,母亲为他大哥许婚须返乡一年,将他单独留在北京。临走时对他“戒令毋思念”。谭嗣同答应了母亲,“拜送车前,目泪盈眶,强抑不令出”,谁问都不说话。然而那时的他毕竟还只是个七岁的小男孩,母亲离开后的一年中,他思亲难抑,生了几场大病,形容消瘦——但及至第二年母亲回京,看到他羸瘠问是否想念自己所致时,他却想到当初的承诺而“坚不自承”。于是素来严肃的徐五缘在儿子这段回忆中难得地微笑了,对左右道:“此子倔强能自立,吾死无虑矣!”

母亲用了极不详的修辞嘉许了他的倔强,正如她一直以来在做的——用极度的不安全感去勉励他自立。谭嗣同后来一身傲骨固源于此,而凡事易张难弛也变成肌肉记忆在身上打下了烙印——他总有种孤身立于危地的凛冽。

徐五缘的话后来成了谶。光绪二年,北京城爆发了一场很大的瘟疫,谭嗣同母亲去探望亲戚不幸被感染,回家后又过给了子女。两日后,谭嗣同长姐去世,四日后,母亲去世,又两日后,长兄去世,包括谭嗣同自己也绝息三日,在鬼门关前兜了一圈。他最终是复苏了,其字“复生”,也是由此而来。

这一年,谭嗣同十二岁。失去母亲、哥哥、姐姐后,父亲的姨太太当家,对他颇多侮慢,少年对家庭的依恋之心也便彻底冷了下来。直到三十余岁入京前,他尚嘱妻子要厉行节俭,别被这位二婆婆挑刺说了闲话,便也是冷了下心性,彻底懒于与家人周旋之意。

由于母亲严厉,谭嗣同对手足之情更加依赖。他在《城南思旧铭并叙》里回忆过许多少年时和哥哥们一起读书的情境,说“余夜读,闻白杨号风,间杂鬼啸。大恐,往奔两兄,则皆抚慰而嗬煦之。然名胜如龙泉寺、龙爪槐、陶然亭,瑶台枣林,皆参错其间,暇即凂两兄挈以游。伯兄严重不常出,出则健步独往,侪辈皆莫能及。仲兄通騑喜事,履险轻矫,陂池泽薮,靡不探索。”

这段记录里的谭嗣同只八九岁年纪,正在南下洼读书。

南下洼原本是八旗校练场,地处现今的北京南站以北,即开阳路对面一个叫“清芷园”的楼盘附近,以老北京城论,那是在城外了。他说能看到“雉堞隐然高下,不绝如带,又如去雁横列,霏微天末”——这般景象如今却是再没有了,一叹。

谭嗣同的书斋周边原是坟场,城南穷人本多,叠瘗乱葬、狸猃穿冢,骷髅横路都是常事(清芷园至今还传说时有闹鬼,也不知真假)。夜间听闻白杨风声,小男孩怕鬼,便奔去两个兄长房间里壮胆;而白日里,他却为好奇周边名胜,常恳求哥哥带着一起去逡游。在这篇散文里,大哥如何如何,二哥如何如何,背影高岸如见,寥寥数语,小谭嗣同仰望间的殷殷孺慕也跃然纸上——可以看出,和对母亲且思念且“坚不自承”相比,他和兄长们的相处要自然得多。

然而两位兄长在他少年时便一死于北京这场瘟疫,一病殁于台湾。徐五缘所生五个子女,连他在内最终一个也没有留下。

很多年后,谭嗣同返京时曾带着侄子谭传简重游城南,把少年时候和两位哥哥的游历一一告诉他,但传简却“不省意”,又过了几年,传简也死了,谭嗣同再过城南,也便自承忘情,再无与言者了。

他死前最后几个月还是住在那附近。却不知其最终的轻死轻生,与其年少之时多历生死是否有所关联——我只感慨于一个他自述的小片段:童年时,他坐在荒冢毗邻,纸灰寥落的书院里读到“日暮狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前”,曾突然哽咽不能成语——老师问他缘由,他却也不能自知。

这一霎怅触令人难免想到他的未来。八岁的谭嗣同在书斋内读着《清明》忽而哽咽,而三十四岁的谭嗣同在书斋外的湖广义园静静沉眠,一墙小隔,而纸灰飘转间,时间的罅隙终于缓缓接壤了。

倔强和善感碰撞,在际遇中便自有其因循蜕化。谭嗣同并未因事生怨,反而愈挫弥坚。经历惨变后,十三岁上的谭嗣同写过这么副对联:“惟将侠气流天地,别有狂名自古今”。辞法中二,水准平平,若让他未来岳父——传说中晚清第一联语高手李篁仙看到恐怕要大摇其头,但无论如何,其任侠之气格却是自此定了的。

谭嗣同是个武术技击高手,欧阳予倩(其祖父欧阳中鹄是谭嗣同为文之师)曾有回忆说“他喜欢技击,会骑马,会舞剑,我曾看见他蹲在地上叫两个人紧握他的辫根,一翻身站起来,那两个人都跌一跤”。他有过许多授业老师,曾跟随通臂拳胡七学过锏、太极拳、形意拳、双刀,跟大刀王五学过单刀,跟父亲部署刘云田学过骑马射猎,能“矢飞雁落,刀起犬亡”,大有哲别的身手。

浏阳会馆的佣人说他在京时,王五每天破晓便来会馆教授其剑法,谭嗣同极刻苦,不肯稍加怠慢——他反对中国传统武术“持静”的态度,说“唯静故惰,惰则愚”,“主静者,惰归之暮气,鬼道也”,认为应该“摩顶放踵以利天下”,这说法放到如今太极拳师惨败MMA的背景下看倒未必全无可取——挺对我胃口的。

中国文人固有种自设藩篱以拈花独笑的自恋癖好,得益于这个团体往往掌握极强的话语权,他们最惯于故弄玄虚地用自己擅长的三观来折辱这个小世界之外的真正技术流。

动辄以姿态为境界,其实是世界警察一样四处插一脚的坏习惯。木作有文人器物,瓷有文人瓷,画有文人画这都也罢了,武之一道实在是无谓在能、妙、神之上再着一逸字。谭嗣同所好甚广,却皆能跳出文人的小局限来付出其诚意,这也实在很是难得。

二十余岁上,谭嗣同轻身只剑,以周天下。有出塞诗“笔携上国文光去,剑带单于颈血来”,其顾盼自雄之气遥致太白,是健者之诗。

我很喜欢他在《刘云田传》里描述的一段场景。斯时他去甘肃军营探望父亲,闲暇时则常私出近塞。西北天气恶劣,“遇西北风大作,沙石击人,如中强弩”,他却偏好“臂鹰腰弓矢,从百十健儿,与凹目凸鼻黄须雕题诸胡(这段对西域胡人的外貌描写真是写实得很),大呼疾驰,争先逐猛兽”,“夜则支幕沙上,椎髻箕踞,匊黄羊血,杂雪而咽。拨琵琶,引吭作秦声”——寥寥数十字,看得我心驰神往,仿佛回到了少年翻古龙小说的年纪。这种发乎天然,不拘泥于丝毫社会习气的男儿生性出现在一个能文善虑的青年身上实在是太可贵的。驰马围猎,夜雪秦歌,用王动回忆起当初和红娘子在沙漠上数星星,直到流沙把二人彻底淹没时的那句淡淡的旁白佐证最是合适:“这些事的确是谁也忘不了的”。

十余年间,谭嗣同行路八万余里,“引而长之,堪绕地球一周”,这些阅历难免使他的灵魂脱颖于当世。

虽依然有着文人的善感,但因这铸锻,连他的忧愁都有着勃勃的力量——这也是他和定庵诗的最大区别之所在。

谭嗣同十八岁时有一阕自题小照的望海潮:

“曾经沧海,又来沙漠,四千里外关河。骨相空谈,肠轮自转,回头十八年过。春梦醒来么?对春帆细雨,独自吟哦。惟有瓶花,数枝相伴不须多。 寒江才脱渔蓑。剩风尘面貌,自看如何?鉴不因人,形还问影,岂缘醉后颜酡?拔剑欲高歌。有几根侠骨,禁得揉搓?忽说此人是我,睁眼细瞧科。”

这是嗣同少作,他素不擅长调,也就更加没耐烦去摸这个牌子的气脉调式,词法固然是不甚入门的,但至少敢于捭阖,倒不若许多人下笔轮啮因循,稳而无趣。下半每见趔趄醉态,更是可爱得很——就中沙漠关河,春雨瓶花,出梦影而入心镜,最终反照形容,正是谭嗣同青年俊游的留念。

谁信京华尘里客,独来绝塞看明月。宣武城南那个怅怅看着纸灰落泪的童子,独为有过边塞纵辔狂奔的许多夜晚而终能回到京华,坦然名世了。

后来,谭嗣同在家乡办学,能兴一时之风气,终于被推举入朝廷。再而后的结局,世人也便都知道了。

从谭嗣同性格来看,我以为他的绝命词确然被更改过,这使素来认为应该冲决君权之网罗,救光绪只是为公心而死义的谭嗣同不得不戴着一张保皇派的脸谱立于后世,不得不说是很可惜。

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑——梁启超掀起诗界革命时曾立谭嗣同为一面旗帜,可见他对谭诗也是熟读的。平白生出的去留肝胆两昆仑句,构词倒像是拟合了谭诗给出的算法。

无论是康是梁,改诗应皆出于自全,而非蓄意抹黑,但究竟——他们不懂谭嗣同。

谭嗣同有一首《儿缆船》,与其最终选择可参差互看。

北风蓬蓬,大浪雷吼,小儿曳缆逆风走。惶惶船中人,生死在儿手。缆倒曳儿儿屡仆,持缆愈力缆縻肉,儿肉附缆去,儿掌惟见骨。掌见骨,儿莫哭,儿掌有白骨,江心无白骨。

诗前自解作此:“友人泛舟衡阳,遇风,舟濒覆。船上儿甫十龄,曳舟入港,风引舟退,连曳儿仆,儿啼号不释缆,卒曳入港,儿两掌骨见焉。”

过分解读一下,风雷激荡之夜正如战乱频仍之晚清,而曳缆逆风而行的小儿,正如主变法之少年。小儿自知力弱而终不释手,屡仆屡曳,最终肉披见骨,为的是江心无白骨,而绝非是怕摔倒姿态不美。肉附缆去,这也预示着谭最终舍身的选择——光绪在他眼中不过惶惶船中人而已,是自己如松手,江心便要新增的白骨,又何有君君臣臣之念?而所谓“不有死者无以答圣主”这种说法也就更站不住了。

他在《鹦鹉洲吊祢正平》中有句:“与其死于蜮,孰若死于虎。鱼腹孤臣泪秋雨,娥眉谣诼不如汝。谣诼深时骨已销,欲果鱼腹畏鱼吐。”实则也是早已预料到了自己的结局。

百余年前风雨夜中那个十岁的小儿,对谭嗣同的警醒应如“你既无心我便休”式的棒喝,或者,儿缆船的故事,也许本就是谭嗣同为自己写下的一个寓言,抑或预言。

于是再看《狱中题壁》—— 望门投止思张俭,原作“望门投止怜张俭”。张俭“亡命遁走,望门投止重名行,破家相容”,若下怜字,可解作谭怜其亡命奔走,且不以其为然,又有同情遁走的康梁前路艰难之意;而被改为思,则仿佛谭嗣同先前有过望门投止的侥幸之念,后因想到张俭便又为了面子之想驻足犹豫了。一字之易,从同情心变成了同理心,却恰好捧高了远遁的保皇派折小节而全大义,于作者看,又何止是大谬。

忍死须臾待杜根,原作“直谏陈书愧杜根”。改作直不可解。杜根上书劝太后归政,被太后下令扑杀,幸而诈死逃脱。归政之说正可影射慈禧事,也可见谭用典之恰。若改为待杜根,却令人摸不清头脑了——杜根最终待还政安帝方才再度返仕,官拜御史,诈死之后,世间也便只剩下他自己一人在等待出头之日罢了,却不知何人在待他呢?又有说可解为“忍死须臾!待!杜根。”乃是劝“且忍片时不死,等待出头之日,杜根!”这等断句简直如“下雨天留客,天留人不留”一般不通,诗法何曾如此行过。直谏陈书愧杜根,本意则应为他并未上书太后调和母子感情,而是直接以谏言光绪力行变法,不若杜根考虑了亲伦感情,故而曰愧。实际上,谭嗣同选择直谏陈书而不是上书太后,或许也和他同自己和母亲并不能形成合理沟通的经验同理化皇帝而出,故而此愧,是既对杜根,亦对自己的。

我自横刀向天笑,原作“手掷欧刀仰天笑”,欧刀者,刑人之刀。若以横刀向天笑,非但与前后文毫无关联,姿态也李元霸得很,恐是改诗者也觉欧刀与后伪作之两昆仑意象太难衔接故而为此——谭嗣同是狂非癫,固然写诗好有pose感,却也不至三十余岁还中二如此,且以其狂傲,是断不会把敌人抬举得那么高的。手掷欧刀仰天笑,实是其自负并非不能以武力逃走,而只是既然事败则认输,不欲多伤无辜,故而夺刀掷地复仰天而笑,以示并非无力,实是不屑耳。

去留肝胆两昆仑,原作“留将公罪后人论”。公罪者,即言兵围圆明园是出公心,固罪非罪,恰可以接前句之欧刀。这个公罪,在谭嗣同的诗里是要加个讥诮的引号的。若无手掷欧刀的磊落,仅凭横刀向天笑又何以言至罪否?想来是改诗者想出了一个政治正确意象又可与谭诗混同的结句,遂易出句了。

原作由不走,所憾,有能,非罪四句,层层行递,干干净净,气脉清晰。而改作则吞吐浑浊,莫名断续,可惜世人知谭竟多从后者,也难怪少有人乐于关注他的诗词。

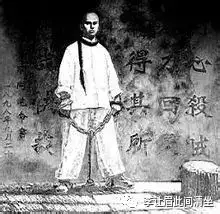

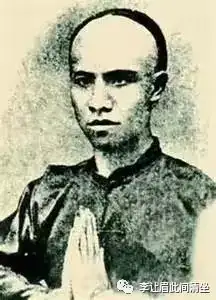

活在历史书上的谭嗣同,除了这首伪作外,便仅留了一张被过度剪裁的照片。

他生得说不上多么英俊,胜在眉目凌厉,骨相峥嵘,梁启超说他“面稜稜有秋肃之气”,倒是颇不容人忘却——这和他的诗略有相似。

诗要写成什么样算好是很难量化的:各个时代对其的评判,都取决于被斯时眼界拘禁着的野心。每一次新的诗王朝的出现都源于人们对诗的更强不可替代性的追求——换句话说,诗可以在可学的体系内日益繁荣,却只能以不可学的方式走到下一个周期。

当今的诗人面对的终极敌人可能是算法越来越精妙的阿法狗,而在谭嗣同时期,为诗者的敌人可能就是同光体。

若说同光有体,斯朝各名家亦各有所本,但若说同光无体,跳出时代回头却很容易把住其流脉。笔花为目,宋诗为纲,好似必胜客的比萨,洋固不洋,中也不中,有轻中产格调,却依旧为流水线产物耳。今人学诗,同光体不失一捷径,稍有才力者,循之一年当有小成,作品亦能略眩方家心目,乃是踩在了正餐与快餐之间,任谁吃了也并不会很失身份。

在作诗机时代,这类诗或最易被计算代替,但乐此道者依旧熙熙攘攘。人工智能之所以号称人工,正是因为其与人之计算学习的速度虽有上下,而方法却到底是相类的。

谭嗣同却是君为易以我为其难了。他一直在试探着不可学的界限——不得不可惜又可喜地说,他的诗最终也没有见底。 当时的大部分人写到三四十岁便给自己写出了边界,然后越老越只敢如黄花鱼般溜着边亦步亦趋,而谭嗣同一直到死都在求变。

他十五岁学诗,初学留有一组七绝,并无可看。青年时诗力乃成,莽苍苍集中,五古规整高旷,五律能时见奇句,但总是七言更见性情。 他七古看似入于长吉,出于太白,字句求奇,而气足神沛,自有种绵延吐纳的浩气。可以看得出谭嗣同虽然神肖太白,但心里是更爱李贺的,他曾有句“自向冰天炼奇骨,暂教佳句属通眉。”既是自号通眉生,那也是向李贺致敬之意。面相学上说眉间贯通之人往往倔强自高,不易纳人言,见于长吉,见于谭氏,都也合适。

我最喜欢的,还是我在本文开头提到过的那一组七律《似曾诗》,梁启超说看到这组诗便常想起元遗山“独恨无人作郑笺”的句子,往往怆然涕下,可见其难以索解。

似曾

同住莲花证四禅,空然一笑是横阗。惟红法雨偶生色,被黑罡风吹堕天。 大患有身无相定,小言破道遣愁篇。年来嚼蜡成滋味,阑入楞严十种仙。

无端过去生中事,兜上朦胧业眼来。灯下髑髅谁一剑,尊前尸冢梦三槐。金裘喷血和天斗,云竹闻歌匝地哀。徐甲傥容心忏悔,愿身成骨骨成灰。

死生流转不相值,天地翻时忽一逢。且喜无情成解脱,欲追前事已冥蒙。桐花院落乌头白,芳草汀洲雁泪红。隔世金环弹指过,结空为色又俄空。

柳花夙有何冤业?萍末相遭乃尔奇。直到化泥方是聚,祗今堕水尚成离。焉能忍此而终古,亦与之为无町畦。我佛天亲魔眷属,一时撒手劫僧祗。

组诗层次是基本功,其一入境,其二讽时,其三悟变,其四出境。然单看亦好,每首都能自开一界,小摄苍茫。世上禅诗不少,而逃禅者多,得禅者寡,能为禅诗,入境界而能有余妍的,谭嗣同能算一个。

我其实素来不喜欢看学人用典,尤其是在七律中。近体易许人以小聪明式的得意相,善用典者愈是自如周转,徒然愈见其市侩气。然而谭诗以典生境,取长吉玉谿手法,看去却并不太令人讨厌。

灯下髑髅谁一剑,尊前尸冢梦三槐。灯下骷髅,是曹子建“顾见骷髅,块然独居”典,意在“何神凭之虚对,云死生之必均”,若龚定庵所作,上句既已戢然凛漠如是,下句则定要舍典入情,转致缠绵。而谭嗣同却老实不客气继续辛辣地以弥衡“坐者为冢,卧者为尸”讽人觥筹交盏,意在三公。以典化境,将繁华密丽的酒筵以典象处置得鬼气萧森,着一“梦”字堪可谓一字不废,其态度至此也便出都不必出了。

“桐花院落乌头白,芳草汀洲雁泪红”亦是如此,看似全是意象,但想到“乌头白马生角”,想到“满汀芳草不成归,日暮。更移舟、向甚处?”恍怳迷离,是真是幻,如即领略。虽只数笔白描,却实比“每当想起生命中后悔的事,梅花便落满了南山”这般先铺思想再造境要高明。正要有此淡致,后面隔世金环之惘然方能真见筋力,虽有典而似无典,即是其妙了。

同是写悟道,这四首诗,便要比此前的《金陵听说法》三首要浑然得多,纵仍有些奇骨楞楞,但剑花凛凛,殊见腕力,是莫大先生之剑,虽未臻一流,变幻间也令人不可逼视。

向使戊戌能不死,再浸淫十年,谭氏诗作恐怕是不可限量。每思及此,委实令我常觉扼腕——究竟以他死时诗力,还是远远不足掀起梁启超期待的诗界革命的。

然而谭嗣同的心或许也并不在此。

他的心在哪里呢?阅遍谭氏全集的我此时也并不知道。禅学、诗学、武学、政治之外,我还看着他兴致勃勃地推演过几何学,证悟过哲学,研究过经济学,探索过天文宇宙,勘寻过地理山川……终其一生,他在领略中抗辩,在享有时勘破,倔强地感受,再爽宕地用舍。

落笔之初,我为这篇文字设想过很种多结尾,也疑惑自己当生出怎样的感喟,才能全不辜负这人物的光彩。但行文至此,我却又觉得这一切都是多余的了。 除了跟着他喃喃说一句“快哉快哉”,又还再需什么呢?

公众号:李让眉此间清坐——![]()

“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌。有之,请自嗣同始!”

每次读到这句话都会泪崩。

历史上太多太多用别人的鲜血染红自己的官帽的政客了。。。。

谭公是愿意以自己的生命唤醒民众的真正革命者。他是所有理想主义者的偶像!

突然看到这个问题出现在时间线上,刚好可以用一篇之前的文章来回答:)

———————————————————————————————

几年前,我曾很长一段时间在用这样一句诗做QQ签名:“隔世金环弹指过,结空为色又俄空。”万殊流转,死生相值,看去固是十分凛肃,而这首诗的题目《似曾》,却也为这目无下尘的变幻增设了几分凄艳。

诗的作者是谭嗣同,我以为是我国19世纪末被盛名掩误颇甚的一位诗人。谭诗镌凿顽艳,时称浏阳体,似脱乎定庵,却较定庵别有一派狂宕恣意在,绝非大多数人仅知却实系康梁修改的所谓“我自横刀向天笑”可约略涵括——而我,也是看到李敖的《北京法源寺》见到那一组“似曾”诗后,方才对这人物生了兴致。

谭嗣同身上是充满了矛盾的。

——他是宦门公子,却厌恶科举;激越亢快,却坚心学禅;他笃行纯孝,却最终致使父亲罢黜返乡;他推崇资本主义,认为“愈俭则愈陋”,却在家书中嘱托妻子“惟必须节俭,免得人说嫌话耳”;他认为应该冲决君权之网罗,却最终在营救光绪的过程中被捕——这一切矛盾,都令谭嗣同更具有一种戏剧性的魅力。

他是个不留余力的人,咽喉和剑尖,素来是同时递出的——为诗为事都是。我几年前看《莽苍苍斋》时每每奇怪,这种勇猛精进的态度本不该出现在世家公子身上。

富养的心灵往往有拒绝狼狈的能力,即使再清刚亢勇的人,灰心极处也难免有一条袖手看神州的退路,而谭却是生来带着一种镇定的决绝——还是后来细看他身世,我方才约略有些明白他。

谭嗣同虽然出身贵介,但少年时代过得却不算多么无忧虑。

他生长在北京城南懒眠胡同,后来稍大点搬到了浏阳会馆。父亲谭继洵仁和而没有主见,而日夕相见的母亲徐五缘则性情端肃,对他管教很严。

谭嗣同对母亲的评价是这样的:“先夫人性惠而肃,训不肖等谆谆然,自一步一趋至置身接物,无不委曲详尽。又喜道往时贫苦事,使知衣食之不易。居平正襟危坐,略不倾倚,或终日不一言笑;不肖等过失,折囊操笞不少假贷;故嗣同诵书,窃疑师说,以为父慈而母严也。御下整齐有法度,虽当时偶烦苦,积严惮之致,实阴纳之无过之地,以全所事。”

寥寥数笔间,一个刻板严格的妇人形象跃然纸上——或许是由于徐氏在谭继洵处得到的敬畏多于爱重,令她持家之时更难以对人放下姿态走下神龛。这样的母亲,是定不能容他像宝玉一样时常滚倒在怀里撒娇撒痴的,反而倒有些类似白飞飞之于阿飞,梅芳姑之于石破天,邀月之于花无缺,是母身父相的。在孩子应该被给予呵爱的时候,母亲的身份常年缺位,这往往会使子女感恩铭惠,却无所适从。

谭嗣同少年时和母亲的相处总可见相互角力的态度,如父子相处间常见的“弑父娶母”心理的畸形投射——他在《先妣徐夫人逸事状》中记录过这样一件事,说他七岁时,母亲为他大哥许婚须返乡一年,将他单独留在北京。临走时对他“戒令毋思念”。谭嗣同答应了母亲,“拜送车前,目泪盈眶,强抑不令出”,谁问都不说话。然而那时的他毕竟还只是个七岁的小男孩,母亲离开后的一年中,他思亲难抑,生了几场大病,形容消瘦——但及至第二年母亲回京,看到他羸瘠问是否想念自己所致时,他却想到当初的承诺而“坚不自承”。于是素来严肃的徐五缘在儿子这段回忆中难得地微笑了,对左右道:“此子倔强能自立,吾死无虑矣!”

母亲用了极不详的修辞嘉许了他的倔强,正如她一直以来在做的——用极度的不安全感去勉励他自立。谭嗣同后来一身傲骨固源于此,而凡事易张难弛也变成肌肉记忆在身上打下了烙印——他总有种孤身立于危地的凛冽。

徐五缘的话后来成了谶。光绪二年,北京城爆发了一场很大的瘟疫,谭嗣同母亲去探望亲戚不幸被感染,回家后又过给了子女。两日后,谭嗣同长姐去世,四日后,母亲去世,又两日后,长兄去世,包括谭嗣同自己也绝息三日,在鬼门关前兜了一圈。他最终是复苏了,其字“复生”,也是由此而来。

这一年,谭嗣同十二岁。失去母亲、哥哥、姐姐后,父亲的姨太太当家,对他颇多侮慢,少年对家庭的依恋之心也便彻底冷了下来。直到三十余岁入京前,他尚嘱妻子要厉行节俭,别被这位二婆婆挑刺说了闲话,便也是冷了下心性,彻底懒于与家人周旋之意。

由于母亲严厉,谭嗣同对手足之情更加依赖。他在《城南思旧铭并叙》里回忆过许多少年时和哥哥们一起读书的情境,说“余夜读,闻白杨号风,间杂鬼啸。大恐,往奔两兄,则皆抚慰而嗬煦之。然名胜如龙泉寺、龙爪槐、陶然亭,瑶台枣林,皆参错其间,暇即凂两兄挈以游。伯兄严重不常出,出则健步独往,侪辈皆莫能及。仲兄通騑喜事,履险轻矫,陂池泽薮,靡不探索。”

这段记录里的谭嗣同只八九岁年纪,正在南下洼读书。

南下洼原本是八旗校练场,地处现今的北京南站以北,即开阳路对面一个叫“清芷园”的楼盘附近,以老北京城论,那是在城外了。他说能看到“雉堞隐然高下,不绝如带,又如去雁横列,霏微天末”——这般景象如今却是再没有了,一叹。

谭嗣同的书斋周边原是坟场,城南穷人本多,叠瘗乱葬、狸猃穿冢,骷髅横路都是常事(清芷园至今还传说时有闹鬼,也不知真假)。夜间听闻白杨风声,小男孩怕鬼,便奔去两个兄长房间里壮胆;而白日里,他却为好奇周边名胜,常恳求哥哥带着一起去逡游。在这篇散文里,大哥如何如何,二哥如何如何,背影高岸如见,寥寥数语,小谭嗣同仰望间的殷殷孺慕也跃然纸上——可以看出,和对母亲且思念且“坚不自承”相比,他和兄长们的相处要自然得多。

然而两位兄长在他少年时便一死于北京这场瘟疫,一病殁于台湾。徐五缘所生五个子女,连他在内最终一个也没有留下。

很多年后,谭嗣同返京时曾带着侄子谭传简重游城南,把少年时候和两位哥哥的游历一一告诉他,但传简却“不省意”,又过了几年,传简也死了,谭嗣同再过城南,也便自承忘情,再无与言者了。

他死前最后几个月还是住在那附近。却不知其最终的轻死轻生,与其年少之时多历生死是否有所关联——我只感慨于一个他自述的小片段:童年时,他坐在荒冢毗邻,纸灰寥落的书院里读到“日暮狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前”,曾突然哽咽不能成语——老师问他缘由,他却也不能自知。

这一霎怅触令人难免想到他的未来。八岁的谭嗣同在书斋内读着《清明》忽而哽咽,而三十四岁的谭嗣同在书斋外的湖广义园静静沉眠,一墙小隔,而纸灰飘转间,时间的罅隙终于缓缓接壤了。

倔强和善感碰撞,在际遇中便自有其因循蜕化。谭嗣同并未因事生怨,反而愈挫弥坚。经历惨变后,十三岁上的谭嗣同写过这么副对联:“惟将侠气流天地,别有狂名自古今”。辞法中二,水准平平,若让他未来岳父——传说中晚清第一联语高手李篁仙看到恐怕要大摇其头,但无论如何,其任侠之气格却是自此定了的。

谭嗣同是个武术技击高手,欧阳予倩(其祖父欧阳中鹄是谭嗣同为文之师)曾有回忆说“他喜欢技击,会骑马,会舞剑,我曾看见他蹲在地上叫两个人紧握他的辫根,一翻身站起来,那两个人都跌一跤”。他有过许多授业老师,曾跟随通臂拳胡七学过锏、太极拳、形意拳、双刀,跟大刀王五学过单刀,跟父亲部署刘云田学过骑马射猎,能“矢飞雁落,刀起犬亡”,大有哲别的身手。

浏阳会馆的佣人说他在京时,王五每天破晓便来会馆教授其剑法,谭嗣同极刻苦,不肯稍加怠慢——他反对中国传统武术“持静”的态度,说“唯静故惰,惰则愚”,“主静者,惰归之暮气,鬼道也”,认为应该“摩顶放踵以利天下”,这说法放到如今太极拳师惨败MMA的背景下看倒未必全无可取——挺对我胃口的。

中国文人固有种自设藩篱以拈花独笑的自恋癖好,得益于这个团体往往掌握极强的话语权,他们最惯于故弄玄虚地用自己擅长的三观来折辱这个小世界之外的真正技术流。

动辄以姿态为境界,其实是世界警察一样四处插一脚的坏习惯。木作有文人器物,瓷有文人瓷,画有文人画这都也罢了,武之一道实在是无谓在能、妙、神之上再着一逸字。谭嗣同所好甚广,却皆能跳出文人的小局限来付出其诚意,这也实在很是难得。

二十余岁上,谭嗣同轻身只剑,以周天下。有出塞诗“笔携上国文光去,剑带单于颈血来”,其顾盼自雄之气遥致太白,是健者之诗。

我很喜欢他在《刘云田传》里描述的一段场景。斯时他去甘肃军营探望父亲,闲暇时则常私出近塞。西北天气恶劣,“遇西北风大作,沙石击人,如中强弩”,他却偏好“臂鹰腰弓矢,从百十健儿,与凹目凸鼻黄须雕题诸胡(这段对西域胡人的外貌描写真是写实得很),大呼疾驰,争先逐猛兽”,“夜则支幕沙上,椎髻箕踞,匊黄羊血,杂雪而咽。拨琵琶,引吭作秦声”——寥寥数十字,看得我心驰神往,仿佛回到了少年翻古龙小说的年纪。这种发乎天然,不拘泥于丝毫社会习气的男儿生性出现在一个能文善虑的青年身上实在是太可贵的。驰马围猎,夜雪秦歌,用王动回忆起当初和红娘子在沙漠上数星星,直到流沙把二人彻底淹没时的那句淡淡的旁白佐证最是合适:“这些事的确是谁也忘不了的”。

十余年间,谭嗣同行路八万余里,“引而长之,堪绕地球一周”,这些阅历难免使他的灵魂脱颖于当世。

虽依然有着文人的善感,但因这铸锻,连他的忧愁都有着勃勃的力量——这也是他和定庵诗的最大区别之所在。

谭嗣同十八岁时有一阕自题小照的望海潮:

“曾经沧海,又来沙漠,四千里外关河。骨相空谈,肠轮自转,回头十八年过。春梦醒来么?对春帆细雨,独自吟哦。惟有瓶花,数枝相伴不须多。 寒江才脱渔蓑。剩风尘面貌,自看如何?鉴不因人,形还问影,岂缘醉后颜酡?拔剑欲高歌。有几根侠骨,禁得揉搓?忽说此人是我,睁眼细瞧科。”

这是嗣同少作,他素不擅长调,也就更加没耐烦去摸这个牌子的气脉调式,词法固然是不甚入门的,但至少敢于捭阖,倒不若许多人下笔轮啮因循,稳而无趣。下半每见趔趄醉态,更是可爱得很——就中沙漠关河,春雨瓶花,出梦影而入心镜,最终反照形容,正是谭嗣同青年俊游的留念。

谁信京华尘里客,独来绝塞看明月。宣武城南那个怅怅看着纸灰落泪的童子,独为有过边塞纵辔狂奔的许多夜晚而终能回到京华,坦然名世了。

后来,谭嗣同在家乡办学,能兴一时之风气,终于被推举入朝廷。再而后的结局,世人也便都知道了。

从谭嗣同性格来看,我以为他的绝命词确然被更改过,这使素来认为应该冲决君权之网罗,救光绪只是为公心而死义的谭嗣同不得不戴着一张保皇派的脸谱立于后世,不得不说是很可惜。

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑——梁启超掀起诗界革命时曾立谭嗣同为一面旗帜,可见他对谭诗也是熟读的。平白生出的去留肝胆两昆仑句,构词倒像是拟合了谭诗给出的算法。

无论是康是梁,改诗应皆出于自全,而非蓄意抹黑,但究竟——他们不懂谭嗣同。

谭嗣同有一首《儿缆船》,与其最终选择可参差互看。

北风蓬蓬,大浪雷吼,小儿曳缆逆风走。惶惶船中人,生死在儿手。缆倒曳儿儿屡仆,持缆愈力缆縻肉,儿肉附缆去,儿掌惟见骨。掌见骨,儿莫哭,儿掌有白骨,江心无白骨。

诗前自解作此:“友人泛舟衡阳,遇风,舟濒覆。船上儿甫十龄,曳舟入港,风引舟退,连曳儿仆,儿啼号不释缆,卒曳入港,儿两掌骨见焉。”

过分解读一下,风雷激荡之夜正如战乱频仍之晚清,而曳缆逆风而行的小儿,正如主变法之少年。小儿自知力弱而终不释手,屡仆屡曳,最终肉披见骨,为的是江心无白骨,而绝非是怕摔倒姿态不美。肉附缆去,这也预示着谭最终舍身的选择——光绪在他眼中不过惶惶船中人而已,是自己如松手,江心便要新增的白骨,又何有君君臣臣之念?而所谓“不有死者无以答圣主”这种说法也就更站不住了。

他在《鹦鹉洲吊祢正平》中有句:“与其死于蜮,孰若死于虎。鱼腹孤臣泪秋雨,娥眉谣诼不如汝。谣诼深时骨已销,欲果鱼腹畏鱼吐。”实则也是早已预料到了自己的结局。

百余年前风雨夜中那个十岁的小儿,对谭嗣同的警醒应如“你既无心我便休”式的棒喝,或者,儿缆船的故事,也许本就是谭嗣同为自己写下的一个寓言,抑或预言。

于是再看《狱中题壁》—— 望门投止思张俭,原作“望门投止怜张俭”。张俭“亡命遁走,望门投止重名行,破家相容”,若下怜字,可解作谭怜其亡命奔走,且不以其为然,又有同情遁走的康梁前路艰难之意;而被改为思,则仿佛谭嗣同先前有过望门投止的侥幸之念,后因想到张俭便又为了面子之想驻足犹豫了。一字之易,从同情心变成了同理心,却恰好捧高了远遁的保皇派折小节而全大义,于作者看,又何止是大谬。

忍死须臾待杜根,原作“直谏陈书愧杜根”。改作直不可解。杜根上书劝太后归政,被太后下令扑杀,幸而诈死逃脱。归政之说正可影射慈禧事,也可见谭用典之恰。若改为待杜根,却令人摸不清头脑了——杜根最终待还政安帝方才再度返仕,官拜御史,诈死之后,世间也便只剩下他自己一人在等待出头之日罢了,却不知何人在待他呢?又有说可解为“忍死须臾!待!杜根。”乃是劝“且忍片时不死,等待出头之日,杜根!”这等断句简直如“下雨天留客,天留人不留”一般不通,诗法何曾如此行过。直谏陈书愧杜根,本意则应为他并未上书太后调和母子感情,而是直接以谏言光绪力行变法,不若杜根考虑了亲伦感情,故而曰愧。实际上,谭嗣同选择直谏陈书而不是上书太后,或许也和他同自己和母亲并不能形成合理沟通的经验同理化皇帝而出,故而此愧,是既对杜根,亦对自己的。

我自横刀向天笑,原作“手掷欧刀仰天笑”,欧刀者,刑人之刀。若以横刀向天笑,非但与前后文毫无关联,姿态也李元霸得很,恐是改诗者也觉欧刀与后伪作之两昆仑意象太难衔接故而为此——谭嗣同是狂非癫,固然写诗好有pose感,却也不至三十余岁还中二如此,且以其狂傲,是断不会把敌人抬举得那么高的。手掷欧刀仰天笑,实是其自负并非不能以武力逃走,而只是既然事败则认输,不欲多伤无辜,故而夺刀掷地复仰天而笑,以示并非无力,实是不屑耳。

去留肝胆两昆仑,原作“留将公罪后人论”。公罪者,即言兵围圆明园是出公心,固罪非罪,恰可以接前句之欧刀。这个公罪,在谭嗣同的诗里是要加个讥诮的引号的。若无手掷欧刀的磊落,仅凭横刀向天笑又何以言至罪否?想来是改诗者想出了一个政治正确意象又可与谭诗混同的结句,遂易出句了。

原作由不走,所憾,有能,非罪四句,层层行递,干干净净,气脉清晰。而改作则吞吐浑浊,莫名断续,可惜世人知谭竟多从后者,也难怪少有人乐于关注他的诗词。

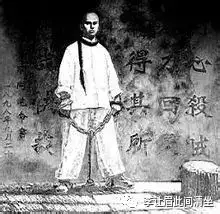

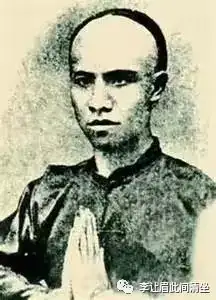

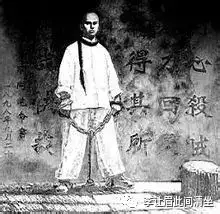

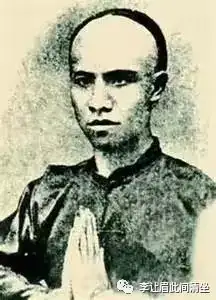

活在历史书上的谭嗣同,除了这首伪作外,便仅留了一张被过度剪裁的照片。

他生得说不上多么英俊,胜在眉目凌厉,骨相峥嵘,梁启超说他“面稜稜有秋肃之气”,倒是颇不容人忘却——这和他的诗略有相似。

诗要写成什么样算好是很难量化的:各个时代对其的评判,都取决于被斯时眼界拘禁着的野心。每一次新的诗王朝的出现都源于人们对诗的更强不可替代性的追求——换句话说,诗可以在可学的体系内日益繁荣,却只能以不可学的方式走到下一个周期。

当今的诗人面对的终极敌人可能是算法越来越精妙的阿法狗,而在谭嗣同时期,为诗者的敌人可能就是同光体。

若说同光有体,斯朝各名家亦各有所本,但若说同光无体,跳出时代回头却很容易把住其流脉。笔花为目,宋诗为纲,好似必胜客的比萨,洋固不洋,中也不中,有轻中产格调,却依旧为流水线产物耳。今人学诗,同光体不失一捷径,稍有才力者,循之一年当有小成,作品亦能略眩方家心目,乃是踩在了正餐与快餐之间,任谁吃了也并不会很失身份。

在作诗机时代,这类诗或最易被计算代替,但乐此道者依旧熙熙攘攘。人工智能之所以号称人工,正是因为其与人之计算学习的速度虽有上下,而方法却到底是相类的。

谭嗣同却是君为易以我为其难了。他一直在试探着不可学的界限——不得不可惜又可喜地说,他的诗最终也没有见底。 当时的大部分人写到三四十岁便给自己写出了边界,然后越老越只敢如黄花鱼般溜着边亦步亦趋,而谭嗣同一直到死都在求变。

他十五岁学诗,初学留有一组七绝,并无可看。青年时诗力乃成,莽苍苍集中,五古规整高旷,五律能时见奇句,但总是七言更见性情。 他七古看似入于长吉,出于太白,字句求奇,而气足神沛,自有种绵延吐纳的浩气。可以看得出谭嗣同虽然神肖太白,但心里是更爱李贺的,他曾有句“自向冰天炼奇骨,暂教佳句属通眉。”既是自号通眉生,那也是向李贺致敬之意。面相学上说眉间贯通之人往往倔强自高,不易纳人言,见于长吉,见于谭氏,都也合适。

我最喜欢的,还是我在本文开头提到过的那一组七律《似曾诗》,梁启超说看到这组诗便常想起元遗山“独恨无人作郑笺”的句子,往往怆然涕下,可见其难以索解。

似曾

同住莲花证四禅,空然一笑是横阗。惟红法雨偶生色,被黑罡风吹堕天。 大患有身无相定,小言破道遣愁篇。年来嚼蜡成滋味,阑入楞严十种仙。

无端过去生中事,兜上朦胧业眼来。灯下髑髅谁一剑,尊前尸冢梦三槐。金裘喷血和天斗,云竹闻歌匝地哀。徐甲傥容心忏悔,愿身成骨骨成灰。

死生流转不相值,天地翻时忽一逢。且喜无情成解脱,欲追前事已冥蒙。桐花院落乌头白,芳草汀洲雁泪红。隔世金环弹指过,结空为色又俄空。

柳花夙有何冤业?萍末相遭乃尔奇。直到化泥方是聚,祗今堕水尚成离。焉能忍此而终古,亦与之为无町畦。我佛天亲魔眷属,一时撒手劫僧祗。

组诗层次是基本功,其一入境,其二讽时,其三悟变,其四出境。然单看亦好,每首都能自开一界,小摄苍茫。世上禅诗不少,而逃禅者多,得禅者寡,能为禅诗,入境界而能有余妍的,谭嗣同能算一个。

我其实素来不喜欢看学人用典,尤其是在七律中。近体易许人以小聪明式的得意相,善用典者愈是自如周转,徒然愈见其市侩气。然而谭诗以典生境,取长吉玉谿手法,看去却并不太令人讨厌。

灯下髑髅谁一剑,尊前尸冢梦三槐。灯下骷髅,是曹子建“顾见骷髅,块然独居”典,意在“何神凭之虚对,云死生之必均”,若龚定庵所作,上句既已戢然凛漠如是,下句则定要舍典入情,转致缠绵。而谭嗣同却老实不客气继续辛辣地以弥衡“坐者为冢,卧者为尸”讽人觥筹交盏,意在三公。以典化境,将繁华密丽的酒筵以典象处置得鬼气萧森,着一“梦”字堪可谓一字不废,其态度至此也便出都不必出了。

“桐花院落乌头白,芳草汀洲雁泪红”亦是如此,看似全是意象,但想到“乌头白马生角”,想到“满汀芳草不成归,日暮。更移舟、向甚处?”恍怳迷离,是真是幻,如即领略。虽只数笔白描,却实比“每当想起生命中后悔的事,梅花便落满了南山”这般先铺思想再造境要高明。正要有此淡致,后面隔世金环之惘然方能真见筋力,虽有典而似无典,即是其妙了。

同是写悟道,这四首诗,便要比此前的《金陵听说法》三首要浑然得多,纵仍有些奇骨楞楞,但剑花凛凛,殊见腕力,是莫大先生之剑,虽未臻一流,变幻间也令人不可逼视。

向使戊戌能不死,再浸淫十年,谭氏诗作恐怕是不可限量。每思及此,委实令我常觉扼腕——究竟以他死时诗力,还是远远不足掀起梁启超期待的诗界革命的。

然而谭嗣同的心或许也并不在此。

他的心在哪里呢?阅遍谭氏全集的我此时也并不知道。禅学、诗学、武学、政治之外,我还看着他兴致勃勃地推演过几何学,证悟过哲学,研究过经济学,探索过天文宇宙,勘寻过地理山川……终其一生,他在领略中抗辩,在享有时勘破,倔强地感受,再爽宕地用舍。

落笔之初,我为这篇文字设想过很种多结尾,也疑惑自己当生出怎样的感喟,才能全不辜负这人物的光彩。但行文至此,我却又觉得这一切都是多余的了。 除了跟着他喃喃说一句“快哉快哉”,又还再需什么呢?

公众号:李让眉此间清坐而我,也是看到李敖的《北京法源寺》见到那一组“似曾”诗后,方才对这人物生了兴致。

谭嗣同身上是充满了矛盾的。

——他是宦门公子,却厌恶科举;激越亢快,却坚心学禅;他笃行纯孝,却最终致使父亲罢黜返乡;他推崇资本主义,认为“愈俭则愈陋”,却在家书中嘱托妻子“惟必须节俭,免得人说嫌话耳”;他认为应该冲决君权之网罗,却最终在营救光绪的过程中被捕——这一切矛盾,都令谭嗣同更具有一种戏剧性的魅力。

他是个不留余力的人,咽喉和剑尖,素来是同时递出的——为诗为事都是。我几年前看《莽苍苍斋》时每每奇怪,这种勇猛精进的态度本不该出现在世家公子身上。

富养的心灵往往有拒绝狼狈的能力,即使再清刚亢勇的人,灰心极处也难免有一条袖手看神州的退路,而谭却是生来带着一种镇定的决绝——还是后来细看他身世,我方才约略有些明白他。

谭嗣同虽然出身贵介,但少年时代过得却不算多么无忧虑。

他生长在北京城南懒眠胡同,后来稍大点搬到了浏阳会馆。父亲谭继洵仁和而没有主见,而日夕相见的母亲徐五缘则性情端肃,对他管教很严。

谭嗣同对母亲的评价是这样的:“先夫人性惠而肃,训不肖等谆谆然,自一步一趋至置身接物,无不委曲详尽。又喜道往时贫苦事,使知衣食之不易。居平正襟危坐,略不倾倚,或终日不一言笑;不肖等过失,折囊操笞不少假贷;故嗣同诵书,窃疑师说,以为父慈而母严也。御下整齐有法度,虽当时偶烦苦,积严惮之致,实阴纳之无过之地,以全所事。”

寥寥数笔间,一个刻板严格的妇人形象跃然纸上——或许是由于徐氏在谭继洵处得到的敬畏多于爱重,令她持家之时更难以对人放下姿态走下神龛。这样的母亲,是定不能容他像宝玉一样时常滚倒在怀里撒娇撒痴的,反而倒有些类似白飞飞之于阿飞,梅芳姑之于石破天,邀月之于花无缺,是母身父相的。在孩子应该被给予呵爱的时候,母亲的身份常年缺位,这往往会使子女感恩铭惠,却无所适从。

谭嗣同少年时和母亲的相处总可见相互角力的态度,如父子相处间常见的“弑父娶母”心理的畸形投射——他在《先妣徐夫人逸事状》中记录过这样一件事,说他七岁时,母亲为他大哥许婚须返乡一年,将他单独留在北京。临走时对他“戒令毋思念”。谭嗣同答应了母亲,“拜送车前,目泪盈眶,强抑不令出”,谁问都不说话。然而那时的他毕竟还只是个七岁的小男孩,母亲离开后的一年中,他思亲难抑,生了几场大病,形容消瘦——但及至第二年母亲回京,看到他羸瘠问是否想念自己所致时,他却想到当初的承诺而“坚不自承”。于是素来严肃的徐五缘在儿子这段回忆中难得地微笑了,对左右道:“此子倔强能自立,吾死无虑矣!”

母亲用了极不详的修辞嘉许了他的倔强,正如她一直以来在做的——用极度的不安全感去勉励他自立。谭嗣同后来一身傲骨固源于此,而凡事易张难弛也变成肌肉记忆在身上打下了烙印——他总有种孤身立于危地的凛冽。

徐五缘的话后来成了谶。光绪二年,北京城爆发了一场很大的瘟疫,谭嗣同母亲去探望亲戚不幸被感染,回家后又过给了子女。两日后,谭嗣同长姐去世,四日后,母亲去世,又两日后,长兄去世,包括谭嗣同自己也绝息三日,在鬼门关前兜了一圈。他最终是复苏了,其字“复生”,也是由此而来。

这一年,谭嗣同十二岁。失去母亲、哥哥、姐姐后,父亲的姨太太当家,对他颇多侮慢,少年对家庭的依恋之心也便彻底冷了下来。直到三十余岁入京前,他尚嘱妻子要厉行节俭,别被这位二婆婆挑刺说了闲话,便也是冷了下心性,彻底懒于与家人周旋之意。

由于母亲严厉,谭嗣同对手足之情更加依赖。他在《城南思旧铭并叙》里回忆过许多少年时和哥哥们一起读书的情境,说“余夜读,闻白杨号风,间杂鬼啸。大恐,往奔两兄,则皆抚慰而嗬煦之。然名胜如龙泉寺、龙爪槐、陶然亭,瑶台枣林,皆参错其间,暇即凂两兄挈以游。伯兄严重不常出,出则健步独往,侪辈皆莫能及。仲兄通騑喜事,履险轻矫,陂池泽薮,靡不探索。”

这段记录里的谭嗣同只八九岁年纪,正在南下洼读书。

南下洼原本是八旗校练场,地处现今的北京南站以北,即开阳路对面一个叫“清芷园”的楼盘附近,以老北京城论,那是在城外了。他说能看到“雉堞隐然高下,不绝如带,又如去雁横列,霏微天末”——这般景象如今却是再没有了,一叹。

谭嗣同的书斋周边原是坟场,城南穷人本多,叠瘗乱葬、狸猃穿冢,骷髅横路都是常事(清芷园至今还传说时有闹鬼,也不知真假)。夜间听闻白杨风声,小男孩怕鬼,便奔去两个兄长房间里壮胆;而白日里,他却为好奇周边名胜,常恳求哥哥带着一起去逡游。在这篇散文里,大哥如何如何,二哥如何如何,背影高岸如见,寥寥数语,小谭嗣同仰望间的殷殷孺慕也跃然纸上——可以看出,和对母亲且思念且“坚不自承”相比,他和兄长们的相处要自然得多。

然而两位兄长在他少年时便一死于北京这场瘟疫,一病殁于台湾。徐五缘所生五个子女,连他在内最终一个也没有留下。

很多年后,谭嗣同返京时曾带着侄子谭传简重游城南,把少年时候和两位哥哥的游历一一告诉他,但传简却“不省意”,又过了几年,传简也死了,谭嗣同再过城南,也便自承忘情,再无与言者了。

他死前最后几个月还是住在那附近。却不知其最终的轻死轻生,与其年少之时多历生死是否有所关联——我只感慨于一个他自述的小片段:童年时,他坐在荒冢毗邻,纸灰寥落的书院里读到“日暮狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前”,曾突然哽咽不能成语——老师问他缘由,他却也不能自知。

这一霎怅触令人难免想到他的未来。八岁的谭嗣同在书斋内读着《清明》忽而哽咽,而三十四岁的谭嗣同在书斋外的湖广义园静静沉眠,一墙小隔,而纸灰飘转间,时间的罅隙终于缓缓接壤了。

倔强和善感碰撞,在际遇中便自有其因循蜕化。谭嗣同并未因事生怨,反而愈挫弥坚。经历惨变后,十三岁上的谭嗣同写过这么副对联:“惟将侠气流天地,别有狂名自古今”。辞法中二,水准平平,若让他未来岳父——传说中晚清第一联语高手李篁仙看到恐怕要大摇其头,但无论如何,其任侠之气格却是自此定了的。

谭嗣同是个武术技击高手,欧阳予倩(其祖父欧阳中鹄是谭嗣同为文之师)曾有回忆说“他喜欢技击,会骑马,会舞剑,我曾看见他蹲在地上叫两个人紧握他的辫根,一翻身站起来,那两个人都跌一跤”。他有过许多授业老师,曾跟随通臂拳胡七学过锏、太极拳、形意拳、双刀,跟大刀王五学过单刀,跟父亲部署刘云田学过骑马射猎,能“矢飞雁落,刀起犬亡”,大有哲别的身手。

浏阳会馆的佣人说他在京时,王五每天破晓便来会馆教授其剑法,谭嗣同极刻苦,不肯稍加怠慢——他反对中国传统武术“持静”的态度,说“唯静故惰,惰则愚”,“主静者,惰归之暮气,鬼道也”,认为应该“摩顶放踵以利天下”,这说法放到如今太极拳师惨败MMA的背景下看倒未必全无可取——挺对我胃口的。

中国文人固有种自设藩篱以拈花独笑的自恋癖好,得益于这个团体往往掌握极强的话语权,他们最惯于故弄玄虚地用自己擅长的三观来折辱这个小世界之外的真正技术流。

动辄以姿态为境界,其实是世界警察一样四处插一脚的坏习惯。木作有文人器物,瓷有文人瓷,画有文人画这都也罢了,武之一道实在是无谓在能、妙、神之上再着一逸字。谭嗣同所好甚广,却皆能跳出文人的小局限来付出其诚意,这也实在很是难得。

二十余岁上,谭嗣同轻身只剑,以周天下。有出塞诗“笔携上国文光去,剑带单于颈血来”,其顾盼自雄之气遥致太白,是健者之诗。

我很喜欢他在《刘云田传》里描述的一段场景。斯时他去甘肃军营探望父亲,闲暇时则常私出近塞。西北天气恶劣,“遇西北风大作,沙石击人,如中强弩”,他却偏好“臂鹰腰弓矢,从百十健儿,与凹目凸鼻黄须雕题诸胡(这段对西域胡人的外貌描写真是写实得很),大呼疾驰,争先逐猛兽”,“夜则支幕沙上,椎髻箕踞,匊黄羊血,杂雪而咽。拨琵琶,引吭作秦声”——寥寥数十字,看得我心驰神往,仿佛回到了少年翻古龙小说的年纪。这种发乎天然,不拘泥于丝毫社会习气的男儿生性出现在一个能文善虑的青年身上实在是太可贵的。驰马围猎,夜雪秦歌,用王动回忆起当初和红娘子在沙漠上数星星,直到流沙把二人彻底淹没时的那句淡淡的旁白佐证最是合适:“这些事的确是谁也忘不了的”。

十余年间,谭嗣同行路八万余里,“引而长之,堪绕地球一周”,这些阅历难免使他的灵魂脱颖于当世。

虽依然有着文人的善感,但因这铸锻,连他的忧愁都有着勃勃的力量——这也是他和定庵诗的最大区别之所在。

谭嗣同十八岁时有一阕自题小照的望海潮:

“曾经沧海,又来沙漠,四千里外关河。骨相空谈,肠轮自转,回头十八年过。春梦醒来么?对春帆细雨,独自吟哦。惟有瓶花,数枝相伴不须多。 寒江才脱渔蓑。剩风尘面貌,自看如何?鉴不因人,形还问影,岂缘醉后颜酡?拔剑欲高歌。有几根侠骨,禁得揉搓?忽说此人是我,睁眼细瞧科。”

这是嗣同少作,他素不擅长调,也就更加没耐烦去摸这个牌子的气脉调式,词法固然是不甚入门的,但至少敢于捭阖,倒不若许多人下笔轮啮因循,稳而无趣。下半每见趔趄醉态,更是可爱得很——就中沙漠关河,春雨瓶花,出梦影而入心镜,最终反照形容,正是谭嗣同青年俊游的留念。

谁信京华尘里客,独来绝塞看明月。宣武城南那个怅怅看着纸灰落泪的童子,独为有过边塞纵辔狂奔的许多夜晚而终能回到京华,坦然名世了。

后来,谭嗣同在家乡办学,能兴一时之风气,终于被推举入朝廷。再而后的结局,世人也便都知道了。

从谭嗣同性格来看,我以为他的绝命词确然被更改过,这使素来认为应该冲决君权之网罗,救光绪只是为公心而死义的谭嗣同不得不戴着一张保皇派的脸谱立于后世,不得不说是很可惜。

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑——梁启超掀起诗界革命时曾立谭嗣同为一面旗帜,可见他对谭诗也是熟读的。平白生出的去留肝胆两昆仑句,构词倒像是拟合了谭诗给出的算法。

无论是康是梁,改诗应皆出于自全,而非蓄意抹黑,但究竟——他们不懂谭嗣同。

谭嗣同有一首《儿缆船》,与其最终选择可参差互看。

北风蓬蓬,大浪雷吼,小儿曳缆逆风走。惶惶船中人,生死在儿手。缆倒曳儿儿屡仆,持缆愈力缆縻肉,儿肉附缆去,儿掌惟见骨。掌见骨,儿莫哭,儿掌有白骨,江心无白骨。

诗前自解作此:“友人泛舟衡阳,遇风,舟濒覆。船上儿甫十龄,曳舟入港,风引舟退,连曳儿仆,儿啼号不释缆,卒曳入港,儿两掌骨见焉。”

过分解读一下,风雷激荡之夜正如战乱频仍之晚清,而曳缆逆风而行的小儿,正如主变法之少年。小儿自知力弱而终不释手,屡仆屡曳,最终肉披见骨,为的是江心无白骨,而绝非是怕摔倒姿态不美。肉附缆去,这也预示着谭最终舍身的选择——光绪在他眼中不过惶惶船中人而已,是自己如松手,江心便要新增的白骨,又何有君君臣臣之念?而所谓“不有死者无以答圣主”这种说法也就更站不住了。

他在《鹦鹉洲吊祢正平》中有句:“与其死于蜮,孰若死于虎。鱼腹孤臣泪秋雨,娥眉谣诼不如汝。谣诼深时骨已销,欲果鱼腹畏鱼吐。”实则也是早已预料到了自己的结局。

百余年前风雨夜中那个十岁的小儿,对谭嗣同的警醒应如“你既无心我便休”式的棒喝,或者,儿缆船的故事,也许本就是谭嗣同为自己写下的一个寓言,抑或预言。

于是再看《狱中题壁》—— 望门投止思张俭,原作“望门投止怜张俭”。张俭“亡命遁走,望门投止重名行,破家相容”,若下怜字,可解作谭怜其亡命奔走,且不以其为然,又有同情遁走的康梁前路艰难之意;而被改为思,则仿佛谭嗣同先前有过望门投止的侥幸之念,后因想到张俭便又为了面子之想驻足犹豫了。一字之易,从同情心变成了同理心,却恰好捧高了远遁的保皇派折小节而全大义,于作者看,又何止是大谬。

忍死须臾待杜根,原作“直谏陈书愧杜根”。改作直不可解。杜根上书劝太后归政,被太后下令扑杀,幸而诈死逃脱。归政之说正可影射慈禧事,也可见谭用典之恰。若改为待杜根,却令人摸不清头脑了——杜根最终待还政安帝方才再度返仕,官拜御史,诈死之后,世间也便只剩下他自己一人在等待出头之日罢了,却不知何人在待他呢?又有说可解为“忍死须臾!待!杜根。”乃是劝“且忍片时不死,等待出头之日,杜根!”这等断句简直如“下雨天留客,天留人不留”一般不通,诗法何曾如此行过。直谏陈书愧杜根,本意则应为他并未上书太后调和母子感情,而是直接以谏言光绪力行变法,不若杜根考虑了亲伦感情,故而曰愧。实际上,谭嗣同选择直谏陈书而不是上书太后,或许也和他同自己和母亲并不能形成合理沟通的经验同理化皇帝而出,故而此愧,是既对杜根,亦对自己的。

我自横刀向天笑,原作“手掷欧刀仰天笑”,欧刀者,刑人之刀。若以横刀向天笑,非但与前后文毫无关联,姿态也李元霸得很,恐是改诗者也觉欧刀与后伪作之两昆仑意象太难衔接故而为此——谭嗣同是狂非癫,固然写诗好有pose感,却也不至三十余岁还中二如此,且以其狂傲,是断不会把敌人抬举得那么高的。手掷欧刀仰天笑,实是其自负并非不能以武力逃走,而只是既然事败则认输,不欲多伤无辜,故而夺刀掷地复仰天而笑,以示并非无力,实是不屑耳。

去留肝胆两昆仑,原作“留将公罪后人论”。公罪者,即言兵围圆明园是出公心,固罪非罪,恰可以接前句之欧刀。这个公罪,在谭嗣同的诗里是要加个讥诮的引号的。若无手掷欧刀的磊落,仅凭横刀向天笑又何以言至罪否?想来是改诗者想出了一个政治正确意象又可与谭诗混同的结句,遂易出句了。

原作由不走,所憾,有能,非罪四句,层层行递,干干净净,气脉清晰。而改作则吞吐浑浊,莫名断续,可惜世人知谭竟多从后者,也难怪少有人乐于关注他的诗词。

活在历史书上的谭嗣同,除了这首伪作外,便仅留了一张被过度剪裁的照片。

他生得说不上多么英俊,胜在眉目凌厉,骨相峥嵘,梁启超说他“面稜稜有秋肃之气”,倒是颇不容人忘却——这和他的诗略有相似。

诗要写成什么样算好是很难量化的:各个时代对其的评判,都取决于被斯时眼界拘禁着的野心。每一次新的诗王朝的出现都源于人们对诗的更强不可替代性的追求——换句话说,诗可以在可学的体系内日益繁荣,却只能以不可学的方式走到下一个周期。

当今的诗人面对的终极敌人可能是算法越来越精妙的阿法狗,而在谭嗣同时期,为诗者的敌人可能就是同光体。

若说同光有体,斯朝各名家亦各有所本,但若说同光无体,跳出时代回头却很容易把住其流脉。笔花为目,宋诗为纲,好似必胜客的比萨,洋固不洋,中也不中,有轻中产格调,却依旧为流水线产物耳。今人学诗,同光体不失一捷径,稍有才力者,循之一年当有小成,作品亦能略眩方家心目,乃是踩在了正餐与快餐之间,任谁吃了也并不会很失身份。

在作诗机时代,这类诗或最易被计算代替,但乐此道者依旧熙熙攘攘。人工智能之所以号称人工,正是因为其与人之计算学习的速度虽有上下,而方法却到底是相类的。

谭嗣同却是君为易以我为其难了。他一直在试探着不可学的界限——不得不可惜又可喜地说,他的诗最终也没有见底。 当时的大部分人写到三四十岁便给自己写出了边界,然后越老越只敢如黄花鱼般溜着边亦步亦趋,而谭嗣同一直到死都在求变。

他十五岁学诗,初学留有一组七绝,并无可看。青年时诗力乃成,莽苍苍集中,五古规整高旷,五律能时见奇句,但总是七言更见性情。 他七古看似入于长吉,出于太白,字句求奇,而气足神沛,自有种绵延吐纳的浩气。可以看得出谭嗣同虽然神肖太白,但心里是更爱李贺的,他曾有句“自向冰天炼奇骨,暂教佳句属通眉。”既是自号通眉生,那也是向李贺致敬之意。面相学上说眉间贯通之人往往倔强自高,不易纳人言,见于长吉,见于谭氏,都也合适。

我最喜欢的,还是我在本文开头提到过的那一组七律《似曾诗》,梁启超说看到这组诗便常想起元遗山“独恨无人作郑笺”的句子,往往怆然涕下,可见其难以索解。

似曾

同住莲花证四禅,空然一笑是横阗。惟红法雨偶生色,被黑罡风吹堕天。 大患有身无相定,小言破道遣愁篇。年来嚼蜡成滋味,阑入楞严十种仙。

无端过去生中事,兜上朦胧业眼来。灯下髑髅谁一剑,尊前尸冢梦三槐。金裘喷血和天斗,云竹闻歌匝地哀。徐甲傥容心忏悔,愿身成骨骨成灰。

死生流转不相值,天地翻时忽一逢。且喜无情成解脱,欲追前事已冥蒙。桐花院落乌头白,芳草汀洲雁泪红。隔世金环弹指过,结空为色又俄空。

柳花夙有何冤业?萍末相遭乃尔奇。直到化泥方是聚,祗今堕水尚成离。焉能忍此而终古,亦与之为无町畦。我佛天亲魔眷属,一时撒手劫僧祗。

组诗层次是基本功,其一入境,其二讽时,其三悟变,其四出境。然单看亦好,每首都能自开一界,小摄苍茫。世上禅诗不少,而逃禅者多,得禅者寡,能为禅诗,入境界而能有余妍的,谭嗣同能算一个。

我其实素来不喜欢看学人用典,尤其是在七律中。近体易许人以小聪明式的得意相,善用典者愈是自如周转,徒然愈见其市侩气。然而谭诗以典生境,取长吉玉谿手法,看去却并不太令人讨厌。

灯下髑髅谁一剑,尊前尸冢梦三槐。灯下骷髅,是曹子建“顾见骷髅,块然独居”典,意在“何神凭之虚对,云死生之必均”,若龚定庵所作,上句既已戢然凛漠如是,下句则定要舍典入情,转致缠绵。而谭嗣同却老实不客气继续辛辣地以弥衡“坐者为冢,卧者为尸”讽人觥筹交盏,意在三公。以典化境,将繁华密丽的酒筵以典象处置得鬼气萧森,着一“梦”字堪可谓一字不废,其态度至此也便出都不必出了。

“桐花院落乌头白,芳草汀洲雁泪红”亦是如此,看似全是意象,但想到“乌头白马生角”,想到“满汀芳草不成归,日暮。更移舟、向甚处?”恍怳迷离,是真是幻,如即领略。虽只数笔白描,却实比“每当想起生命中后悔的事,梅花便落满了南山”这般先铺思想再造境要高明。正要有此淡致,后面隔世金环之惘然方能真见筋力,虽有典而似无典,即是其妙了。

同是写悟道,这四首诗,便要比此前的《金陵听说法》三首要浑然得多,纵仍有些奇骨楞楞,但剑花凛凛,殊见腕力,是莫大先生之剑,虽未臻一流,变幻间也令人不可逼视。

向使戊戌能不死,再浸淫十年,谭氏诗作恐怕是不可限量。每思及此,委实令我常觉扼腕——究竟以他死时诗力,还是远远不足掀起梁启超期待的诗界革命的。

然而谭嗣同的心或许也并不在此。

他的心在哪里呢?阅遍谭氏全集的我此时也并不知道。禅学、诗学、武学、政治之外,我还看着他兴致勃勃地推演过几何学,证悟过哲学,研究过经济学,探索过天文宇宙,勘寻过地理山川……终其一生,他在领略中抗辩,在享有时勘破,倔强地感受,再爽宕地用舍。

落笔之初,我为这篇文字设想过很种多结尾,也疑惑自己当生出怎样的感喟,才能全不辜负这人物的光彩。但行文至此,我却又觉得这一切都是多余的了。 除了跟着他喃喃说一句“快哉快哉”,又还再需什么呢?

微信端原文附此:http://mp.weixin.qq.com/s/H6ukmgbruV1dFh9iaIfJBw

公众号:李让眉此间清坐

- 获取链接

- X

- 电子邮件

- 其他应用

- 获取链接

- X

- 电子邮件

- 其他应用

评论

发表评论